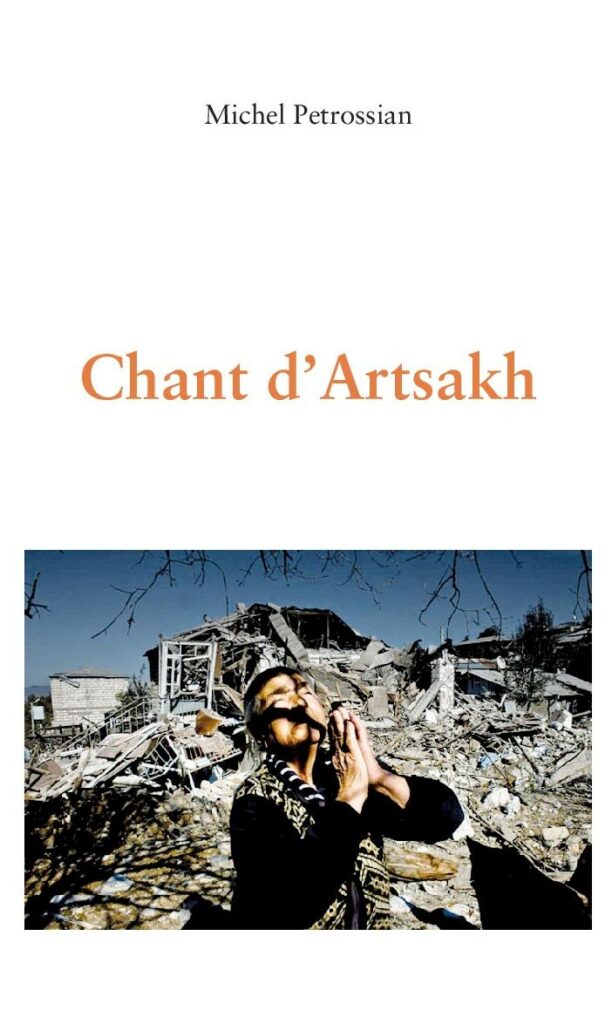

« Ma terre, ma maison, mon honneur… »

Dans « Chant d’Artsakh », l’érudit Michel Petrossian interroge notre civilisation et son absence de solidarité. Et dresse notamment le portrait d’un homme singulier qui avait refusé de quitter sa maison en décembre 2020. Un texte qui résonne et reste d’actualité.

© Christophe Abramowitz

Le compositeur Michel Petrossian a obtenu le Prix littéraire de l'Œeuvre 2022 avec son "Chant d'Artsakh".

Le livre : Chant d’Artsakh de Michel Petrossian

Le livre. En septembre 2020 l’Azerbaïdjan, appuyé par la Turquie, déployait une vaste offensive militaire pour reprendre le Haut- Karabakh (ou Artsakh), région historique arménienne peuplée d’Arméniens mais octroyée à l’Azerbaïdjan par Staline en 1921. Ces derniers jours, les habitants des villages arméniens de Berdzor et d’Aghavno sont forcés de quitter leur village. Comme en novembre 2020 dans le village de Chareqtar, en Haut Karabagh, certains hommes refusent de partir, sachant parfaitement ce qui les attend…

Dans son « Chant d’Artsakh », paru aux éditions de l’Aire, le compositeur Michel Pétrossian dresse notamment le portrait de l’un d’entre eux, d’un homme singulier qui avait refusé de quitter sa maison, et attendait de pied ferme ceux qui allaient envahir son village natal.

L’auteur. Lauréat du Grand Prix Reine Elisabeth pour son concerto pour piano, Michel Petrossian a signé quelques musiques de film dont « Gloria Mundi » de Robert Guédiguian et a obtenu pour son premier livre « Chant d’Artsakh », le 11ème Prix littéraire de l’Oeuvre d’Orient, décerné par Hélène Carrière d’Encausse, secrétaire perpétuel de l’Académie française et présidente du Jury. Extraits choisis (p88).

L’extrait (p88) : 1er décembre 2020. ECCE HOMO

Il y a d’une part le monde grec.

Ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα , « Ô Muse, dis-moi l’homme… » – c’est ainsi que commence l’Odyssée. En grec, c’est par le mot « andra » (l’homme) qu’elle débute, et le maintien du singulier au deuxième vers où cet « homme détruit la citadelle sacrée de Troie » souligne une impression étrange, comme si la guerre de Troie se déroulait avec un seul acteur, cet homme providentiel qui l’a gagnée.

L’aède qui demande l’Homme à sa muse est plus chanceux que le Dieu d’Israël, qui parle ainsi, dans le livre d’Ezéchiel : « Je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas ; mais je n’en trouve point ».

Il va falloir patienter quelques siècles pour que l’aspiration hébraïque rejoigne la trouvaille grecque : « Jésus sortit donc, portant la couronne d’épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit : Ecce homo! (Voici l’homme !). »

Aujourd’hui, où est-il, l’homme ?

Dans le village de Chareqtar, au Karabakh.

Ashot Sarian, 57 ans. Habitant de ce petit village qui est passé à l’Azerbaïdjan le 28 novembre.

Ce n’est pas Dieu qui le cherche, ce n’est pas Pilate qui le trouve, c’est un jeune journaliste russe qui fait office de muse. Il lui tend le micro. Nous sommes le 27 novembre.

Ce territoire n’a jamais été azerbaïdjanais, dit Ashot. Toutes les maisons autour ont été brûlées.

Il n’y a aucun soldat ici, aucune recrue jeune.

« Y a-t-il y des Russes ? », s’enquiert le journaliste.

« Non – ils sont à Getavan, à 15 km. Il n’y a que les hommes du village qui sont restés. Et pour moi, ma terre et ma maison, cela commence ici. »

Jusqu’alors son russe était assez correct, mais cette dernière phrase achoppe au système complexe des déclinaisons et des adjectifs possessifs – « ma terre et ma maison » sont un bloc indéclinable, un peu comme le nom indéclinable de Jésus-Christ, dans un certain usage liturgique arménien, qui signifie par un mésusage volontaire de la grammaire un nom de sainteté, la sanctuarisation du nom divin. « Ma terre et ma maison ».

« Mais vous allez rester ici ? », demande le journaliste.

« Oui »

« Et si les azéris arrivent, que ferez-vous ? »

« C’est leur affaire. Que celui qui viendra dans ma maison pense aux conséquences. »

Silence gêné, rompu par Ashot.

« C’est ma maison, c’est mon honneur » – il met un accent particulier sur ce mot : « honneur ».

Bien sûr, honneur… courage… orgueil… la floppée des psychanalystes, des ethnographes et des anthropologues vous feront une exégèse aux petits oignons où vous apprendrez les mécanismes des atavismes archaïques qui dénotent une pensée patriarcale arriérée et un machisme au goût rance, que déjà Richelieu voulait éradiquer en mettant fin aux duels.

« C’est mon histoire », ajoute Ashot. Il scande ces mots : « maison, honneur, histoire », et on entend, malgré son russe un peu rigide, qu’il ne les a pas trouvés dans un livre. Ils sont gravés sur son cœur, de façon indélébile.

« Vous êtes prêts à les rencontrer, armes à la main ? »

Haussement d’épaules, comme face à une évidence : « Mais j’ai toujours été debout, ainsi. »

« Quel âge as-tu ? », c’est Ashot qui demande, et le journaliste, dont l’imagination étouffe un peu la voix, répond : « 24 ans. »

« Souviens-toi de ces paroles d’or. Vaut mieux mourir avec l’honneur plutôt que d’être un pleutre lâche. Ne tourne jamais ton dos. Parce qu’on t’achèvera de toute façon. »

On rentre dans la maison. Elle ne ferait rêver aucun des candidats de Stéphane Plaza, même les plus modestes.

« C’est la maison bâtie par mon père en 1953. Je l’ai agrandie ».

Propre, nette, sans aucun décor. Pas de superflu, juste un poêle à bois en fonte, dont le tuyau traverse la fenêtre.

Emmanuelle Rivassoux elle-même ne pourrait pas transformer la rude bâtisse en un nid d’amour, avec une plus-value certaine.

Alors, mourir pour ça ?

« Vous avez une famille ? Où est-elle ? »

« Lorsque la guerre a commencé, nous avons évacué toutes les femmes, enfants et vieillards. Ma femme et ma fille sont en Arménie. Mon fils – avec moi, ici. »

Le journaliste marque un silence. Puis se lance, enfin audacieux :

« Mais si l’on parlait franchement… Vous comprenez quand même que l’on va vous tuer demain ? »

Haussement des épaules d’Ashot: « Oui… On m’a tué quinze fois déjà. »

Il reste dubitatif : « Je pense… non, je suis sûr – j’emporterai au moins cinq assaillants avec moi. Qu’ils pensent à ça, eux. Ils sont venus chez moi. Pas avec la paix. Avec les armes. »

« Regarde-moi attentivement » – et son regard à lui devient plus intense encore, comme si c’était possible – même le blanc de son œil est expressif. Le ton est calme pourtant, presque rhapsodique, mais sans affect.

« Je n’ai pas de jambes. Ce sont des prothèses. Je n’ai qu’un poumon. J’ai 73 blessures. Où veux-tu que je coure ? »

Je comprends soudain la raison de son léger boitement. Incroyable force de volonté de cet homme. Félin en cage, dont les barreaux sont les montagnes, qui seront noirs de monde demain, lorsque l’armée azerbaïdjanaise enserra Ashot et ses 47 compagnons. L’étau se resserrera, mais l’homme restera libre. Parce que :

Ecce homo.

Silence. Ashot pointe par la fenêtre : « Là-bas, c’est la tombe de mon père. Dès qu’ils entreront, ils la profaneront. Et je dois simplement acquiescer, en disant : c’est ce qui devait arriver ? »

J’ai toujours pensé que les Arméniens honorent à l’excès leurs morts. Je sais désormais que les Azerbaïdjanais ne les honorent pas assez.

Les images circulent où l’on voit l’esprit athlétique des soldats azéris s’éveiller soudain à la vue des tombes arméniennes. Ils sautent joyeusement sur les pierres tombales, les cassent, brisent les stèles, tordent les croix… Ces images me reviennent alors que j’entends Ashot.

« Tu sais jouer aux échecs ? », demande-t-il au journaliste. « Oui », répond le journaliste.

« Je ferai un saut de cavalier. Quiconque pénètre dans ce territoire, je lui tirerai dessus. Et je mourrai avec l’honneur. En quarante jours j’ai enterré 150 amis. Et je ne m’apprête pas à fuir, pour rencontrer leurs femmes et leurs enfants en Arménie, en leur disant : « Ah, excusez-moi, on a finalement décidé de rendre les terres, et je suis parti. »

« Je suis né ici. J’ai 57 ans. Et personne au monde ne pourra me persuader que ce n’est pas ma maison, et que n’est pas ici ma patrie. La seule chose que je regrette, c’est de ne pas avoir pu régler cette question, de transmettre cela à mon fils. Que mon fils soit obligé de lutter pour la tombe de son père. Et que son fils soit obligé de défendre la tombe du sien. Mon père était décoré de trois médailles, pour la Deuxième Guerre. Il avait 78 ans, et pleurait comme un enfant en mourant. Il regrettait de ne pas avoir pu clôturer la guerre, et de me la transmettre. »

Le journaliste demande, tout doucement : « Vous nous montrez le jardin ? »

Ashot s’anime : « On y va ! »

C’est le seul moment où le sourire apparaît sur son visage extrêmement dessiné. Ashot montre les arbres que son père ou lui avaient plantés. Il conduit le journaliste vers une construction curieuse, un muret sans utilité apparente. « Ces pierres ne signifient rien pour vous… Et pour moi – c’est mon tout. Chaque pierre vient d’une région différente du Karabakh.

Qu’est-ce que j’ai à perdre ? Ma maison, mon honneur, la tombe de mon père. Or je ne peux pas les perdre. On peut tout reconstruire. On peut perdre une maison et en bâtir une nouvelle. On peut perdre sa famille et en constituer une nouvelle. Mais si tu perds ton honneur, tu ne le retrouveras jamais. »

Dommage, Ashot Sarian ferait un intéressant objet d’étude pour les psychanalystes, sociologues et anthropologues. Espèce rare, et a priori éteinte le 28 novembre.

Autrement, il pourrait peut-être donner des master class d’honneur. S’il trouvait un promoteur bien sûr, un agent bien introduit. Lancement de produit. Nouvelle tendance. J’adore le concept. Ça fait hype, dans les soirées germanopratines.

« Je me shoote à l’honneur en ce moment ».

« Waouh ! Tu me files l’adresse ? »

« Oui, c’est un nouveau club, ECCE HOMO ».

Votre avis

Votre avis